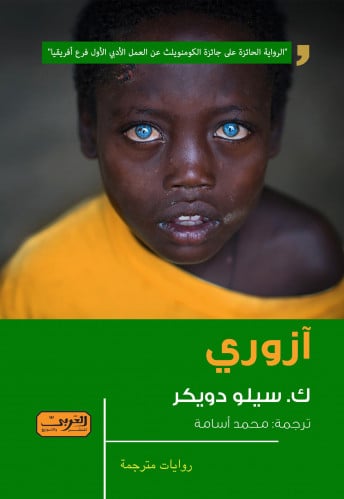

أشيل مبمبي. يستأنف في هذه الباكورة التاليفية التي بين يديك بعض المواضيع التي ناقشها في أعماله الرئيسية السابقة، حيث شخص، في "الجسد الليلي للديمقراطية"، وجود - عُصِية - عنف أصلي ثم وظيفي لا يمكن للديمقراطيات التخلص منه. إنه عنف الاستعمار والرق، نظم أو أنساق اقترنت بظهور الديمقراطيات الحديثة ثم نشاطها، ليس هذا فحسب، بل هو أيضا عنف الظروف الهيكلية للنظام الديمقراطي.

يكون هذا التشخيص، الذي يمكن أن يطرح بفضل جينيالوجيا التهيئة العالمية الحالية التي تدعو إلى استصغار الآخر، أكثر ضرورة خاصة وأنّ الديموقراطية سعت إلى إنتاج خطاب أسطوري حول تماسكها الفسيولوجي. فهي تعيش، وتقول عن نفسها أنها جسد سياسي استخرج منه العنف الافتتاحي، وحيث تكون الأمزجة متوازنة وهادئة، وحيث أصبحت الوحشية والموت قوى خارجية، وحيث في الأخير لا يوجد من حل آخر، لكي تحافظ الحياة الديمقراطية على بقائها، إلا بتر العضو الفاسد حامل "الشر" المتمثل في المسلمين والزنوج، والأجانب، والإرهابيين (أو يفترض أنهم كذلك) واليهود، والمهاجرين، واللاجئين، وكل الغرقى. من هنا نتفهم لماذا تستنفذ الديمقراطية اليوم طاقتها في دك عداوة كاملة، غير مشروطة، حيث يجب عليها إنتاج الأعداء، وتعيينهم، وإبادتهم من اجل ديمومتها.

يظهر من قراءة هذا الكتاب الذي بين يديك، أن الرهان بالنسبة لأشيل مبمبي ليس هنا، منذ البداية، رهان الـمحلل الدقيق الذي يكتفي بقيادة الفاعل الديمقراطي، عبر سنوات من الاستكشاف الداخلي، لصياغة مفاهيم معاناته بنفسه، وتحمل وزن تاريخه من أجل التعامل معه في الوقت الراهن. ولما كانت مسألة "العودة إلى الحياة التي تم التخلي عنها ووضعها في أيادي سلطات الموت"، فإنّ التشخيص سيكون أيضا صدمة كهربية. لقد جنّت الديمقراطيات فصار يستحيل "التنبؤ بتصرفها، قوى فوضوية بدون رموز ولا معنى ولا مصير" وعليه سيكون العمل الصبور من اجل التحرر، في هذه الظروف، "تحديا للحس السليم"، على حد تعبير فرانز فانون، الوارد في الرسالة التي وجهها إلى الوزير المقيم، روبرت لاكوست، عن ممارسة الطب العقلي إبان الفترة الاستعماري في الجزائر.

بالفعل وتحت رعاية فانون و"صيدليته" يتموقع مبيمبي. بداية هي عيادة فانون الإكلينيكية التي ستلهم تلك الصفحات الجميلة الواردة في الفصل الثالث، حيث ضمنها عرضا عن أمراض المستعمَر والمستوطن التي أنتجتها البنية البيواقتصادية الكولونيالية وأيضا الحركة المناهضة لها، وفيها يستكشف موضوع العنصرية، عصابا أو "انحرافا نفسيا" كانت، في شكلين رئيسيين، ألا وهما العنصرية البيونفسية، والعنصرية الثقافية، من خلال الجروح التي تحدثها. وبما أنّ النظام الكولونيالي، كما هو مبيّن في الفصل الأول، يوجد في صميم النظام الديمقراطي، فإنّ الفاعل الديمقراطي نفسه، العنصري أو المعرقن، هو من أصبح مشوها- إنها الفكرة نفسها، ولكن أيضا ممارسة الاعتراف بالآخر، الأخلاقية والسياسية، والتمثل الذاتي، التي غدت مستحيلة بفعل البناء العنصري للأجساد وتفاعلاتها. ومن ثم وحتى لا يكون عمل فك الاستلاب الذي ينفّذ أولا على الأجساد (الصدمات الكهربائية) ثم على العقول (إعادة بناء الشخصية)